Colombo, Cristoforo

Colombo, Cristoforo

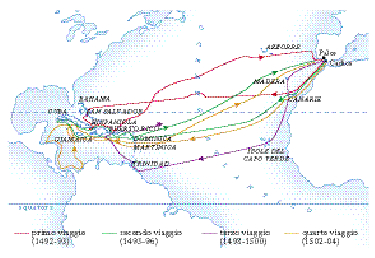

Navigatore (Genova 1451-Valladolid 1506). Con lo sbarco in America del 1492 diede il via alla conquista e colonizzazione europea di immensi territori. Le notizie sui primi anni di vita sono scarse e rese ancora più confuse dalle controversie sulla sua origine. Nato in una famiglia genovese, forse di tessitori, nel 1470 si trasferì a Savona con i suoi, dove forse ebbe contatti con i catalani. Sembra che dal 1473 operasse come agente commerciale per alcune famiglie genovesi (Centurione, Di Negro e Spinola). Per il suo lavoro si interessò ai traffici mercantili fra Mediterraneo, Inghilterra, Canarie e le coste occidentali dell’Africa. Fu forse in tale occasione che imparò a conoscere i venti, le correnti e le rotte trasversali dell’Atlantico, ossia le rotte governate dagli alisei, venti che molti anni dopo avrebbero sospinto la sua spedizione verso le Americhe. Si recò personalmente a Chio (1474-75), in Inghilterra e in Irlanda, probabilmente al servizio di mercanti portoghesi o comunque come collegamento fra questi e i loro colleghi genovesi. Tra il 1476 e il 1478 si recò in Portogallo, dove si stabilì dal 1479, forse come agente della famiglia Centurione. Scelse allora Lisbona, città importantissima per i traffici navali nell’Oceano e già sede di una comunità genovese e lombarda: il fratello Bartolomeo vi lavorava già come cartografo e C. vi sposò Filipa Moniz, figlia di Bartolomeo Perestrello, portoghese di origine piacentina che governava l’isola di Porto Santo nell’arcipelago di Madera. Nella capitale del Portogallo non soltanto si interessò alle navigazioni atlantiche, recandosi ripetutamente nel summenzionato arcipelago, ma iniziò a leggere estesamente testi storico-geografici: l’Imago mundi di P. d’Ailly, la Historia rerum ubique gestarum di Pio II Piccolomini, il Milione di M. Polo (le postille di suo pugno sono di notevole interesse, anche biografico). Queste letture sembrano nascere da una riflessione abbastanza accurata su cosa si potesse trovare oltre l’Oceano e soprattutto su come si potesse giungere in Asia: domande che non sorprendono in una fase nella quale il Portogallo era proiettato verso l’Atlantico e due secoli di esplorazioni oceaniche, spesso compiute da naviganti genovesi, avevano notevolmente incrementato le conoscenze geografiche. La fortunata biografia di Washington Irving (1828), rappresentante diplomatico statunitense in Spagna, ha imposto la vulgata che vede C. combattere contro l’idea che la terra fosse piatta. In realtà i contemporanei non erano invece convinti, come il navigatore, che il Vecchio Mondo si estendesse enormemente verso E e non credevano alla ridotta lunghezza del massimo diametro terrestre. Sulla base di questi falsi presupposti, secondo alcuni studiosi istillatigli dal cosmografo fiorentino P. dal Pozzo Toscanelli, C. si convinse della possibilità di raggiungere le Indie varcando l’Atlantico. Elaborò alla fine un progetto che negli ultimi mesi del 1484, dopo una spedizione in Guinea, propose a Giovanni II, re di Portogallo. Per i motivi sopra accennati, questi rifiutò quello che riteneva un immotivato spreco di denaro. L’anno successivo C. si trasferì in Spagna assieme al figlio Diego e iniziò a vagare fra le comunità genovesi di Siviglia, Cordova e Palos, cercando di presentare i suoi piani ai sovrani Ferdinando d’Aragona e Isabella di Castiglia. Dopo anni di tentativi a vuoto e non meno irrealistici contatti con le corti di Francia e d’Inghilterra, la regina Isabella acconsentì a investire sull’ipotetica nuova via per le Indie, temendo i piani portoghesi per arrivarvi circumnavigando l’Africa. Il 7 aprile 1492 fu stipulata una convenzione e C. fu nominato viceré e governatore di tutte le terre eventualmente scoperte. Partì dunque da Palos, in Andalusia, il 3 agosto 1492, alla testa di una minuscola flottiglia: aveva soltanto una nave, la Santa Maria, due caravelle, la Pinta e la Niña, e circa 90 uomini, fra i quali nessun soldato. Il viaggio (di cui abbiamo notizie dal Diario di C., oggi conservatoci nella redazione ridotta del missionario spagnolo B. de Las Casas) procedette faticosamente fra i crescenti sospetti dell’equipaggio. Il 12 ott. 1492 fu infine raggiunta un’isola delle Bahamas, da C. detta San Salvador, e di là Cuba e Haiti (battezzata Hispaniola). In quest’ultima fu insediata una piccola colonia di 43 uomini, protetta dal forte Navidad. I coloni avrebbero dovuto esplorare il territorio circostante e trovare l’oro, di cui si ritenevano ricche le Indie. Di fatto le terre raggiunte non nascondevano tesori, né offrivano evidenti ricchezze: non si trovavano i regni con i quali commerciare, anzi gli autoctoni parevano assai lontani dal formare una qualsiasi società politica, né le spezie agognate dagli europei. La delusione degli esploratori e della corte spagnola fu perciò grande, ma, al ritorno in Spagna (marzo 1493), C. ebbe comunque accoglienze trionfali e fu allestita una seconda spedizione (1493-96) di maggiori dimensioni: nel sett. 1493 salparono infatti 17 navi e 1500 persone da Cadice. Toccate le Canarie, fu seguita quindi una rotta più meridionale e furono esplorate la Guadalupa, le Isole Vergini, Puerto Rico e infine si tornò a Haiti, dove non si trovarono tracce dei coloni. Dopo una ricognizione delle coste di Cuba e della Giamaica, C. rientrò a Cadice. Il fratello Bartolomeo, giunto nel frattempo dalla Spagna, rimase invece nella nuova colonia lasciata a Haiti. La terza spedizione (1498-1500) fu organizzata nonostante che molti veterani delle prime navigazioni ritenessero ormai impossibile trovare le tanto agognate ricchezze. Partita da San Lúcar de Barrameda, portò alla scoperta dell’isola Trinidad e della terraferma: lo stesso C. sbarcò presso le foci dell’Orinoco, ma non ammise di essersi sbagliato. Nel frattempo la situazione nella piccola colonia haitiana peggiorava rapidamente: i coloni spagnoli non gradivano la supremazia di C. e dei suoi fratelli, ritenuti nuovi sudditi poco fidati della corona. Inoltre erano particolarmente tesi i rapporti con gli autoctoni. La corona spagnola affidò a Francisco de Bobadilla un’inchiesta, che raccolse le testimonianze della crudeltà degli italiani verso i coloni spagnoli e gli indigeni. C. fu quindi imprigionato e tradotto in Spagna, ma qui fu liberato dal re e ottenne di allestire una quarta spedizione (1502-04). Partito da Cadice e toccata Haiti, navigò a lungo nei mari dell’America Centrale arrivando fino all’Istmo di Panamá. La nave di C. rimase poi bloccata alla Giamaica e dopo alcuni mesi il navigatore fu recuperato e riportato in Spagna. Da allora si ritrasse da ogni attività marinara e, trasferitosi a Valladolid, morì poco dopo. I due figli maschi, di madre differente, Diego (1476-1526), designato dal padre quale erede, e Fernando (1488-1539) parteciparono all’impresa atlantica, sulla quale il secondo, cosmografo, raccolse quasi 15.000 volumi. Tuttavia furono estromessi dai benefici della conquista, perché il re giudicò che C. non avesse rispettato gli accordi. Solo in un secondo tempo il primo figlio si vide riconoscere alcuni privilegi nelle nuove terre, ma fu poi richiamato in patria, perché le sue richieste rischiavano di compromettere i già delicati equilibri tra i conquistadores. Luís, figlio di Diego, rinunciò infine a ogni pretesa in cambio del ducato di Veragua (nell’od. Stato di Panamá), del quale poté in realtà mantenere soltanto il titolo.

1451

Nasce a Genova

1476

Inizia a navigare al servizio dei portoghesi

1492-93

Primo viaggio verso l’America

1493-96

Secondo viaggio

1498-1500

Terzo viaggio

1502-04

Ultimo viaggio

1506

Muore a Valladolid