dentali

dentali

Definizione e tipi

Le consonanti dentali si realizzano con una chiusura tra la punta della lingua e gli incisivi superiori. Tali foni fanno parte di una classe consonantica più ampia, in quanto l’articolatore (la parete mobile del diaframma) può essere sia la punta della lingua che la corona (da cui anche il termine coronali) e la parete fissa del diaframma è costituita dalla zona che va dagli incisivi al prepalato. L’ampiezza della zona articolatoria e l’estrema motilità dell’articolatore fanno sì che le consonanti dentali costituiscano la categoria consonantica più numerosa rispetto a quelle caratterizzate da altri luoghi articolatori.

Caratteristiche articolatorie

L’IPA (➔ alfabeto fonetico) classifica le dentali come insieme di tre sottoclassi, contigue ma distinte: le consonanti dentali propriamente dette, in cui la punta della lingua si contrappone agli incisivi superiori; le consonanti alveolari, in cui la punta della lingua si contrappone alla zona alveolare; le consonanti post-alveolari, in cui la corona della lingua si contrappone alla zona post-alveolare (o prepalatale). Nell’insieme le tre sottoclassi richiedono 16 simboli grafici (oltre il 25% del totale dei simboli consonantici).

Per le consonanti dentali l’IPA prevede i seguenti modi di articolazione:

(a) le occlusive sorda e sonora [t] e [d] (la punta della lingua crea una completa chiusura con gli alveoli superiori, cui segue una completa apertura) (fig. 1 a);

(b) la nasale alveolare sonora [n] (stesso grado diaframmatico delle occlusive ma con il diaframma rinovelare aperto) (fig. 1 b);

(c) tre coppie di consonanti fricative sorda e sonora (diaframma stretto per tutta la durata del fono), una per ciascuna sottoclasse (dentali [θ] e [ð], alveolari [s] e [z], post-alveolari [ʃ] e [ʒ]: fig. 1 c, d, e);

(d) l’approssimante alveolare sonora [ɹ] (diaframma appena più ampio della fricativa), la polivibrante [r] e la monovibrante [ɾ] alveolari sonore (diaframma intermittente);

(e) le laterali fricative sorda e sonora [ɬ] e [ɮ] (diaframma chiuso al centro e stretto ai lati); l’approssimante laterale sonora [l] (diaframma chiuso al centro e aperto ai lati);

(f) la monovibrante laterale alveolare sonora [ɺ] (chiusura centrale e un singolo battito dei bordi della lingua contro le arcate dentali);

(g) le affricate (chiusura diaframmatica seguita da una stretta articolatoria) alveolari [ʦ] [ʣ] e post-alveolari [ʧ] [ʤ].

Le consonanti alveolari e post-alveolari sono molto più frequenti delle dentali. Le prime fanno parte dei sistemi fonologici di 289 lingue delle 451 analizzate dall’UPSID (UCLA phonological segment inventory database), pari al 64% del totale, mentre le consonanti dentali sono presenti soltanto in 158 lingue (35% del totale). Rispetto al modo di articolazione non vi è differenza tra occlusive, fricative e nasali (45% delle lingue dell’UPSID), meno frequenti sono le approssimanti laterali, le vibranti e le affricate.

Dentali e italiano

In italiano sono presenti numerose consonanti alveolari e post-alveolari: le occlusive sorda e sonora [t] e [d], le fricative alveolari sorda e sonora [s] e [z], la fricativa post-alveolare sorda [ʃ], le affricate alveolari sorda e sonora [ʦ] e [ʣ] e post-alveolari sorda e sonora [ʧ] e [ʤ], la vibrante alveolare sonora [r] e l’approssimante alveolare laterale sonora [l].

Per /t/ e /d/ è facile trovare molte coppie minime (➔ coppia minima), come turare [tuˈraːre] e durare [duˈraːre], tonto [ˈtonto] e tondo [ˈtondo]. Per [s] e [z] esiste un numero molto limitato di coppie minime e per questo motivo si è dubitato dello statuto fonologico di /z/, attribuendo a tale suono statuto di variante combinatoria [z] (➔ allofoni; si vedano i casi quali [z’metto] dovuti ad assimilazione locale). Da Muljačić (1972: 47-48, che a sua volta si riferisce a Fiorelli 1951: 81-86), si ricavano soltanto fuso [ˈfuːso] «arnese per filare» e fuso [ˈfuːzo] participio passato, chiese [ˈkiɛːse] sostantivo e chiese [ˈkiɛːze] passato remoto di chiedere. Bruni (1984: 205) aggiunge [ˈroːsa] part. pass. di rodere e rosa (fiore) [ˈrɔːsa]. Biffi (2002: 18) cita anche la coppia Brindisi [ˈbrindisi] città e brindisi [ˈbrindizi] nome comune. In realtà, in Toscana si usa per lo più /z/, ma è impossibile ricavare una norma per la predicibilità di /s/ o /z/. Il numero di coppie minime, sia pure limitato, serve a dimostrare che l’opposizione è fonologica, ma di basso rendimento e vigente solo in Toscana.

La pronuncia di /s/ è comunque sonora se segue una consonante sonora: smetto [zˈmetːo], sbadiglio [zbaˈdiʎːo] ma sempre sorda in posizione iniziale: sera [ˈseːɾa], e anche in fonosintassi: la sera [laˈseːɾa]. La fricativa alveolare rimane sorda anche nei composti: antisismico [antiˈsizmiko] e dopo consonante sorda: pensò [penˈsɔ] (Serianni 1988: 34). Anche la durata può essere distintiva (il cosiddetto grado di intensità): fato [ˈfaːto] / fatto [ˈfatːo], casa [ˈkaːsa] / cassa [ˈkasːa], caro [ˈkaːro] / carro [ˈkarːo], calo [ˈkaːlo] / callo [ˈkalːo]. Le affricate alveolari /ʦ/ e /ʣ/ si realizzano come lunghe sia all’interno di parola (nazione [naˈtsːjoːne] o azoto [aˈdːzɔːto]) sia in fonetica sintattica ([loˈtːsiːo] lo zio). Per le affricate post-alveolari esistono coppie minime basate sia sulla natura sorda / sonora (cielo [ˈʧɛːlo] / gelo [ˈʤɛːlo]), sia sulla durata (Lucio [ˈluːʧo] / luccio [ˈlutːʃo].

Aspetti acustici

Dal punto di vista dello spettro acustico (➔

Normal 0 14

false false false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabella normale"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

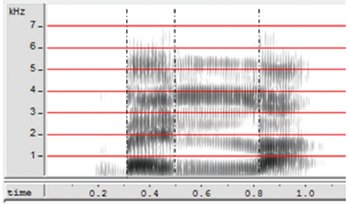

fonetica acustica, nozioni e termini di) il luogo dentale è deducibile dall’altezza della seconda formante che si attesta, per una voce maschile, intorno ai 1500-1800 Hz. In fig. 2 è riportato lo spettrogramma della parola bella [ˈbɛlːa] in cui l’approssimante dentale sonora, compresa sulla scala del tempo tra 0,5 e 0,8 secondi, mostra una seconda formante a circa 1700 Hz.

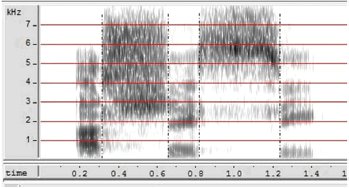

Se la seconda formante non è visibile, come nelle occlusive, si fa riferimento alla deviazione delle seconde formanti delle vocali a contatto, che tendono verso la zona frequenziale di 1500-1800 Hz. In fig. 3 è riportato lo spettrogramma della parola lode [ˈlɔːde]. La seconda formante di [ɔ] (sulla scala del tempo compresa tra 0,2 e 0,5 secondi) parte da circa 1000 Hz e sale verso i 1200 Hz, mentre quella della [e] (compresa tra 0,58 e 0,75) ha una deviazione iniziale ascendente che inizia intorno ai 1600 Hz e si porta poi a 1900 Hz. Se prolungate verso la consonante occlusiva, le due formanti convergono verso i 1500 Hz, locus acustico delle articolazioni dentali.

Nel caso delle fricative, il luogo articolatorio dentale corrisponde a un segnale intenso sulle alte frequenze (5000-7000 Hz), mentre quello post-alveolare corrisponde a un segnale molto intenso nella banda centrale dello spettro (3000-5000 Hz). La fig. 4 mostra lo spettrogramma della parola ascessi [aˈʃːɛsːi].

Varietà locali

Nei dialetti dell’Italia meridionale l’affricata alveolare tende a sonorizzarsi dopo nasale, ma anche in posizione intervocalica (quindi tra sonoranti): alzare [alˈdzaːɾːe] e nazione [na'dzjone]. Nei dialetti settentrionali le affricate postalveolari hanno un’articolazione più avanzata e possono coincidere con le alveolari [ʦ] e [ʣ] (per es., cena [ˈtseːna]). Questo processo è particolarmente evidente in Emilia Romagna (Serianni 1988: 28). Sempre in quest’area, il segmento occlusivo di [ʦ] e [ʣ] può scomparire in posizione post-consonantica o iniziale: zero [ˈzeːɾo] e alzare [alˈsaːɾe]. In tutta l’Italia meridionale, ma anche in Toscana, si parla di epentesi di [t] nei gruppi consonantici costituiti da nasale o liquida e da una fricativa alveolare: borsa [ˈbortsa].

Studi

Biffi, Marco (2002), in Risposte ai quesiti linguistici dei lettori, in «La Crusca per voi» 24, p. 18.

Bruni, Francesco (1984), L’italiano. Elementi di storia della lingua e della cultura, Torino, UTET.

Fiorelli, Piero (1951), Una sibilante e due campane, «Lingua nostra» 12, pp. 81-86.

Muljačić, Žarko, (1972), Fonologia della lingua italiana, Bologna, il Mulino.

Serianni, Luca (1988), Grammatica italiana. Italiano comune e lingua letteraria. Suoni, forme, costrutti, con la collaborazione di A. Castelvecchi, Torino, UTET.