etologia

etologia

Il comportamento animale visto con gli occhi dello scienziato

Come fanno gli uccelli a cantare? Come fanno i loro piccoli a imparare? E ancora: perché gli uccelli cantano? Da sempre l'uomo si pone domande e cerca risposte sul comportamento degli animali anche se l'etologia, come scienza, è nata solo un centinaio di anni fa. Il mestiere dell'etologo tuttavia si basa, ieri come oggi, sulla capacità d'osservazione e sul sincero interesse per gli animali

Perché gli animali si comportano in certi modi?

Quante volte, in un prato, abbiamo osservato l'attività frenetica delle formiche nei pressi di un formicaio, e quante volte ci sarà capitato di vedere una formica combattere contro un'altra. Forse avremo anche notato che, delle due rivali, una ha la testa, le mandibole e anche il corpo più grandi delle proprie compagne. Si tratta dei soldati che difendono la colonia da intrusi e predatori! Se osservassimo una particolare specie che vive in Malesia, potremmo vedere che durante il combattimento una delle formiche 'esplode' e ricopre il nemico con uno spruzzo di colla! Come può una formica far esplodere il proprio addome?

Se, invece, durante una gita primaverile in campagna ci trovassimo presso uno stagno non ci sembrerebbe così sorprendente vedere un'anatra seguita da una fila di anatroccoli. Certo, quella è la loro mamma. Ma le anatre femmine, all'occhio umano, sembrano un po' tutte uguali: come fanno gli anatroccoli a non confondersi e a non seguire la madre sbagliata?

E se vedessimo una femmina di toporagno (un piccolo topo lungo come un fiammifero) seguita dai suoi piccoli, ci troveremmo di fronte a una fila indiana: ciascun piccolo attaccato con la bocca al pelo di quello che lo precede, fino al primo della fila attaccato al pelo della mamma. Perché la famigliola si sposta seguendo questa bizzarra formazione?

E ancora, perché l'orso si gratta la schiena sui tronchi degli alberi? O è afflitto da continui pruriti oppure, con una osservazione più attenta e paziente, potremmo scoprire una ragione ben diversa alla base di questo comportamento.

Che cos'è esattamente il comportamento?

In etologia il comportamento è una precisa risposta dell'animale a stimoli che provengono sia dal suo corpo (per esempio, fame, dolore, sonno) sia dall'ambiente che lo circonda (freddo-caldo, presenza di predatori, odori). Il comportamento consiste nella realizzazione di movimenti (anche il canto degli uccelli è un movimento dovuto ai muscoli della laringe): movimenti semplici, come la chiusura della palpebra sull'occhio, ma anche più complicati, come quelli messi in atto durante la fuga o nel corteggiamento. Raramente in un comportamento non è coinvolto alcun muscolo, come nel caso della produzione di luce nell'addome della lucciola.

Tutto cominciò così

Da sempre la curiosità di capire il comportamento degli animali ha accompagnato l'uomo, e ne abbiamo alcune testimonianze già prima di Cristo, a partire dal filosofo Aristotele.

Decine di secoli dopo, nel 1872, la pubblicazione del libro L'espressione delle emozioni nell'uomo e negli animali scritto da Charles Darwin, stimolò enormemente l'interesse per lo studio del comportamento. A quei tempi però gli zoologi erano più concentrati sulla classificazione degli animali e sullo studio delle loro funzioni vitali. Isolate, ma autorevoli eccezioni, furono Jean-Henri Fabre, contemporaneo di Darwin, uno dei primi osservatori delle abitudini degli insetti sia in terrario sia in natura; Oskar Heinroth, il quale scoprì che alla nascita o subito dopo molte specie di uccelli memorizzano rapidamente le informazioni che saranno loro utili per tutta la vita (apprendimento per imprinting); Julian S. Huxley, il quale studiò in natura il comportamento di corteggiamento dello svasso maggiore, un uccello degli specchi d'acqua estesi e calmi.

L'interesse per il comportamento animale si ritrovava piuttosto nel mondo degli psicologi, dove esemplari di topi, ratti o piccioni venivano osservati e studiati all'interno dei laboratori. Questo fino agli anni Trenta del secolo scorso, quando scienziati come l'austriaco Konrad Lorenz e l'olandese Nikolaas Tinbergen fecero uscire dai laboratori lo studio del comportamento animale, osservandolo in natura, nelle condizioni di vita reali degli animali. Taccole, gabbiani, vespe, oche, farfalle, con pazienza e precisione sono state osservate per ore e ore e appunti dettagliati hanno permesso descrizioni su come questi animali curano i loro piccoli, come ritrovano la strada di casa, come si riconoscono e come scambiano informazioni. È così che nacque l'etologia. L'esplosione delle ricerche etologiche fu coronata negli anni Settanta da tre premi Nobel assegnati ex aequo a Lorenz, a Tinbergen e al tedesco Karl von Frisch per i loro studi sul comportamento animale. Fu il riconoscimento ufficiale che l'etologia contribuiva in modo importante all'avanzamento della scienza.

Strategie di una vespa

Passeggiando sulle dune sabbiose in Olanda, il giovane Tinbergen fu attratto dal comportamento di alcune vespe giallo-arancio che scavavano tane nella sabbia. Questa specie di vespa europea, detta lupo delle api, paralizza le api domestiche con il pungiglione e le trasporta, anche per lunghe distanze, fino alla propria tana. Qui le api vengono lasciate a disposizione come cibo per le piccole larve di vespa che usciranno dalle uova deposte nella tana. Ma Tinbergen aveva notato che ogni volta che la vespa si allontanava alla ricerca di un'ape, dava prima qualche piccolo calcio alla sabbia per ricoprire e nascondere l'entrata del nido: eppure al ritorno non sembrava avere nessuna difficoltà a ritrovare il proprio nido, anche se questo era coperto e in mezzo a centinaia di nidi di altre vespe.Come faceva la vespa a ritrovare il proprio nido?

Tinbergen disorienta le vespe

Tinbergen catturò le vespe, marcò con lo stesso colore loro e il nido, le rilasciò e si assicurò che al ritorno fossero in grado di ritrovare il nido giusto. Successivamente si dedicò a un'osservazione attenta e paziente del loro comportamento: notò che ogni volta, al momento di partire per la caccia di api, la vespa decollava molto lentamente passando un po' di tempo proprio sopra il nido prima di allontanarsene. Forse la vespa stava memorizzando qualche punto di riferimento vicino al nido per ritrovarne l'ingresso al ritorno? Timbergen trovò un modo per capire se questo fosse vero e confermò la sua ipotesi con due esperimenti. Nel primo, non appena la vespa si era allontanata per la caccia tolse qualunque rametto, ciuffetto d'erba o sassolino nei dintorni del nido che poteva in qualche modo identificarlo. Il risultato fu che le vespe si mostravano disorientate, si allontanavano e si riavvicinavano più volte, fino a lasciar cadere la preziosa preda per poter cercare più da vicino, camminando sulla sabbia, ma non sempre erano in grado di ritrovare il proprio nido. Nel secondo esperimento Tinbergen pose a cerchio intorno all'entrata del nido una serie di piccole pigne. Lasciò che la vespa familiarizzasse con questi punti di riferimento e poi spostò il cerchio di pigne appena 30 cm più in là. Il risultato fu che le vespe cercavano senza esitazione all'interno del cerchio l'entrata del nido!

Un furbo gabbiano...

Timbergen non si dedicò solo ai lupi delle api. Studiando il gabbiano comune notò che, appena dopo la nascita dei suoi piccoli, si allontana per pochi minuti dal nido e porta con sé i gusci rotti delle uova che lascia cadere poco lontano. Egli rimase molto incuriosito da questo comportamento: ma non sarà troppo pericoloso lasciare incustodito il nido?

Perché il gabbiano si comporta così? Deve esserci una ragione molto importante e molto vantaggiosa, dato il serio pericolo dei piccoli di essere facilmente mangiati dai predatori. Perché allora questo succede? Forse sono proprio i gusci rotti ad attirare i predatori e disfarsene è un comportamento molto utile? Ci sono anche altre specie di uccelli che si comportano così?

… e un etologo attento

Tinbergen pensò di fare alcuni esperimenti. Sparse alcune uova di gabbiano sulle dune sabbiose, proprio là dove i corvi regolarmente passavano alla ricerca di uova o di piccoli di gabbiano per cibarsene. Mise anche qua e là gusci di uova rotte, qualcuno vicino alle uova intere e qualcuno più lontano. La conseguenza fu che le uova intere che avevano i gusci rotti vicino venivano trovate dai corvi molto più facilmente di quelle isolate, e venivano, quindi, mangiate! Infatti, mentre le uova intere hanno una colorazione che le rende pressoché invisibili sulla sabbia, il loro interno, visibile nei gusci rotti, è bianco e attira l'attenzione. Questo vuole dire che abbandonare il nido per buttar via i gusci rotti è sì pericoloso, ma allontanarsi e lasciarli nel nido rendendolo più visibile, è ancora più pericoloso. Anzi, il primo comportamento è talmente conveniente che esso è adottato anche da altre specie come, per esempio, il tarabuso, un parente del più noto airone cinerino.

L'etologo di ieri…

Sia l'etologo di ieri sia quello di oggi procedono con lo stesso metodo: fanno osservazioni pazienti e dettagliate, si pongono una domanda sul 'come' e sul 'perché' del comportamento osservato e provano a trovare una risposta appropriata. Poi, attraverso ulteriori osservazioni o con esperimenti, cercano di scoprire se la risposta pensata si rivela giusta oppure è necessario cercarne un'altra. Questo è un procedimento tipico della scienza. L'etologia di ieri e di oggi si pone alcune domande chiave: cosa provoca la realizzazione di un certo comportamento in un animale? Come si è sviluppato quel comportamento durante la sua crescita? Perché l'animale si comporta così, qual è la funzione di quel comportamento? Gli animali di quella specie si comportano così da sempre, e ci sono anche altre specie che mostrano quel comportamento?

Fu Tinbergen il primo a porre con chiarezza queste quattro domande, conosciute come 'le quattro domande dell'etologia'.

Agli inizi gli etologi erano molto impegnati nella descrizione e nello studio dei meccanismi che permettono all'animale di comportarsi in un certo modo.

… e quello di oggi

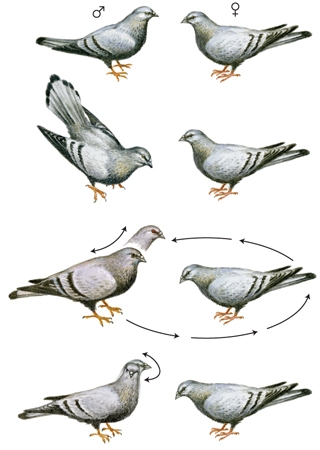

Oggi, invece, molto è conosciuto per un grande numero di specie appartenenti a gruppi diversi (insetti, ragni, vermi, lumache, polpi, granchi, pesci, uccelli, balene, scimmie) e grandi passi avanti sono stati fatti nella comprensione di come 'funziona' l'animale e da cosa è stimolato. Conosciamo per esempio molto del modo in cui vede una mosca, di come un piccione possa ritrovare la strada di casa anche partendo da un posto sconosciuto a migliaia di chilometri di distanza dalla propria voliera, di come un'ape operaia si trasformi in ape raccoglitrice di polline (ape bottinatrice). Oggi conosciamo anche il comportamento di specie che vivono in ambienti molto diversi (deserti, foreste tropicali, paludi, grotte), le loro particolari abitudini di vita, le interazioni con altre specie e con l'ambiente in cui vivono. Con l'accumularsi delle conoscenze sul comportamento, gli etologi di oggi sono molto impegnati a rispondere alle domande sulla funzione e sulle conseguenze dei vari comportamenti, sul confronto tra le specie e sulla comprensione del modo in cui il comportamento di ciascuna specie sia influenzato dalla convivenza con le altre specie e dall'ambiente. La descrizione del comportamento rimane comunque un compito di grande importanza e sicuramente un punto di partenza per qualunque studio etologico.

L'etologia nella vita di tutti i giorni: polli, cani e scimmie

Polli, ma anche conigli, maiali e persino cervi e struzzi, sono animali allevati per diventare nostro cibo. Le condizioni di allevamento però possono essere talmente innaturali (negli allevamenti intensivi) da provocare disturbi comportamentali che ne minacciano la crescita e la riproduzione. La conoscenza del comportamento naturale e dei suoi meccanismi può risultare allora molto utile per migliorare il modo in cui gli animali vengono allevati.

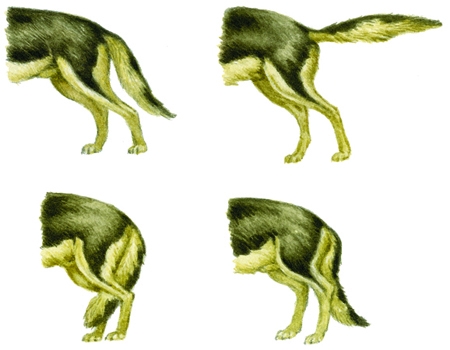

Altri animali domestici, come i cani, non solo ci fanno compagnia, ma sono anche di grande utilità in molte attività dell'uomo. Osservando il comportamento di un cane con altri cani o le sue interazioni con l'ambiente (v. figg. 1, 2, 3), è facile notare come i cani usino prevalentemente il senso dell'olfatto, che hanno molto sviluppato, per conoscere ciò che li circonda. Questa caratteristica li ha reso preziosi come 'collaboratori' della polizia per trovare anche minime quantità di droga.

Per addestrare gli animali, si procede proprio rinforzando abilità che sono tipiche della loro specie. Per esempio, studi in natura del cebo dai cornetti, una scimmia grande come un gatto che vive nell'America Meridionale, hanno rivelato che il cebo usa molto le mani per trovare, manipolare e trasformare il cibo di cui si nutre (sa rompere le noci usando un sasso come facciamo noi con i pinoli). Il cebo dai cornetti quindi è stato scelto come la specie più adeguata per aiutare persone che hanno perso l'uso delle braccia e delle mani e viene addestrato ad assolvere compiti come, per esempio, aprire una lattina o una bottiglia, infilarci dentro una cannuccia e poi metterla in bocca alla persona invalida che così può bere.

Qualche risposta… ai 'come' e ai 'perché'

Come può la formica scoppiare? Contraendo molto forte i muscoli addominali. Come fanno gli anatroccoli a seguire sempre e solo la propria mamma? Imparando la voce materna prima della schiusa dell'uovo e con un forte attaccamento alla sua figura perché è la prima che vedono appena nati. Perché i piccoli di toporagno si mettono in fila indiana? Per stare a stretto contatto con i fratelli e la mamma, di cui riconoscono l'odore in modo da non perdersi. Perché l'orso si gratta la schiena contro i tronchi? Per depositare il suo odore sui tronchi e marcare il territorio.

L'etogramma

Osservando individui di una stessa specie è possibile essere colpiti sia dalla somiglianza dei comportamenti esibiti da diversi individui sia dalle differenze di comportamento dello stesso singolo individuo. Le lunghe ore di osservazione degli animali che caratterizzano il mestiere di etologo servono essenzialmente a due scopi: cercare di isolare singoli comportamenti che riconosciamo come tipici della specie; fare un elenco dettagliato dei singoli comportamenti, con una breve descrizione e dando loro un nome. Questo elenco si chiama etogramma. Disporre di un etogramma permette ad altri etologi di usarlo come strumento di base per studiare diversi aspetti del comportamento di una stessa specie e per poter confrontare il proprio studio con quello già realizzato da altri.