Firenze

Firenze

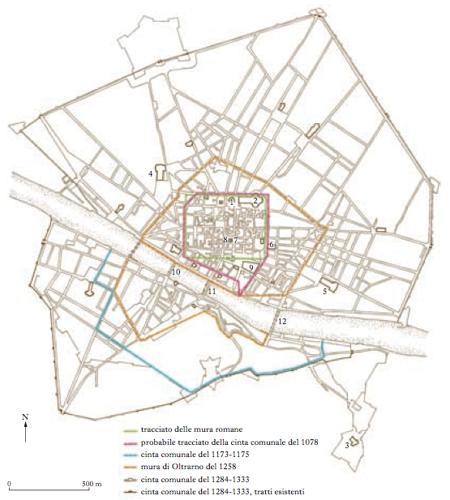

Città della Toscana, capoluogo della regione. La F. romana sorse sulla Via Cassia, là dove il Mugnone allora confluiva nell’Arno, per le necessità del traffico commerciale che vi si accentrava da e per Roma, Faenza, Lucca e Pisa; col nome di Florentia fu municipio, poi Cesare vi dedusse una colonia; la sua relativa importanza in età imperiale è documentata sia dagli ampliamenti dell’età di Adriano, sia dall’elevazione di F. a capitale della Tuscia et Umbria (287), sia infine dall’esservi attestata una sede vescovile sin dai primi decenni del sec. 4°. Il castrum fiorentino resistette, difeso da Stilicone, agli assalti degli ostrogoti (405) e durante la guerra greco-gotica (535-553), come caposaldo dei bizantini, all’assedio postogli da re Totila. Suddivisa in ducati la Tuscia longobarda, F. ebbe il suo proprio duca; fu anche residenza di un gastaldo, come curtis regia. Carlomagno vi celebrò il Natale del 786; F. costituì uno dei centri più cospicui della rinascita carolingia in Italia; fu creata da Lotario, con i capitula ecclesiastica dell’825, sede della scuola per la formazione culturale del clero nella regione toscana; così più tardi sotto gli Ottoni ebbe rilievo politico-amministrativo come sede di un conte, diretto rappresentante dell’autorità imperiale contro i potenti marchesi di Toscana. Ma la nuova importanza di F. nella storia dipende dalle ripercussioni degli eventi più significativi della rinascita europea nel 10°-11° sec.: concessione, con Ottone I, di immunità ai vescovi, fondazioni monastiche, lotta contro il clero simoniaco e concubinario. Nella lotta delle investiture F. fu a fianco della contessa Matilde, per la difesa della libertà della Chiesa; e a Matilde di Canossa (m. 1115) la città dovette il primo riconoscimento dell’autonomia comunale. Attraverso le lotte vittoriose dei fiorentini contro i feudatari del contado si affermano le magistrature comunali (i primi consoli risalgono al 1138). Durante il regime consolare predominano a F. le consorterie gentilizie (società delle Torri), sostenute dal clero e dal ceto più ricco dei mercanti (Calimala); si accentua la politica di espansione territoriale, che dopo la guerra vittoriosa con Fiesole, feudo dei conti Guidi (1125), si afferma tra il 1143 e il 1153 ancora contro i Guidi (guerra detta di Montedicroce) e, dopo l’arresto provocato dalle prime discese in Italia del Barbarossa, con nuove vittorie che aprono ai fiorentini la via di Pisa, con la conquista di Empoli (1182), e quella della Romagna, con la penetrazione nel Mugello (1184). L’importanza raggiunta da F. è rivelata dalla sua preminenza nella lega formatasi fra le città toscane a San Ginesio (1197), alla morte dell’imperatore Enrico VI, con finalità antimperiali e filopapali; la città diviene in tal modo il centro del nuovo sistema politico guelfo, ormai generalizzatosi in Toscana, che le assicura, attraverso le guerre combattute nel sec. 13°, il conseguimento dell’egemonia sulla regione. Alla fine del sec. 12° F. si espande oltre la cinta delle mura romane; contemporaneamente ai consoli si viene sostituendo il nuovo regime podestarile (1193), che nella concentrazione dei poteri attua anche un effettivo allargamento della rappresentanza popolare. Dal 1215 la vita politica è dominata a F. dalla lotta tra guelfi e ghibellini, che viene progressivamente mostrando la sua vera natura di lotta tra opposti gruppi sociali: così, se la parte ghibellina costituisce lo strumento della reazione feudale ai progressi del Comune, dei successi guelfi nelle guerre con Pisa (1218-22) e con Siena (1228-35) profitta economicamente il ceto mercantile, il quale via via rafforza nei consigli cittadini il proprio potere. L’intervento delle forze imperiali assicurava nel 1248 il trionfo della fazione ghibellina. Ma alla morte di Federico II le compagnie delle Arti insorsero contro i Grandi e s’impadronirono del governo (che fu detto del «primo popolo»), in cui affiancarono al podestà e a 12 anziani un «capitano del popolo» (1251); seguì un decennio di conquiste (presa di Volterra, 1254), che rafforzò la potenza economica del Comune, testimoniata in quegli anni dall’immissione, sul mercato finanziario internazionale, del fiorino. Con la battaglia di Montaperti (1260) F. tornò ancora ghibellina; ma la sconfitta di Manfredi a Benevento (1266) e poi il crollo definitivo degli svevi a Tagliacozzo (1268) restituiva ai guelfi il governo, che fu detto del «secondo popolo», dapprima sotto la signoria formale (che durò dieci anni) di Carlo d’Angiò, vicario papale in Toscana. La pacificazione fra guelfi e ghibellini per iniziativa di papa Nicolò III, con la missione del card. Latino Malebranca (1278-80), aprì la via alla nuova magistratura del priorato (1282), con la quale le Arti s’impadronirono del governo; e nel 1289 la battaglia di Campaldino affermò il primato di F. su Arezzo ghibellina. Contro i tentativi di riscossa dei Grandi, il popolo riconfermò le proprie libertà con gli Ordinamenti di giustizia (1295) di Giano della Bella, che posero le premesse costituzionali della definitiva preminenza politica in F. di un’oligarchia di mercanti e di banchieri. La città ormai stabilmente guelfa si divise ancora (1300) nelle fazioni dei Neri, capitanati dai Donati, e dei Bianchi, facenti capo alla famiglia dei Cerchi: dopo un breve sopravvento della parte bianca (1300-1301), questa dovette cedere di fronte a Carlo di Valois, sedicente paciere, inviato da papa Bonifacio VIII ad assicurare col trionfo dei Neri la preminenza degli interessi della Chiesa. Dopo l’inutile tentativo di Arrigo VII di piegare al riconoscimento dell’autorità imperiale i fiorentini (1312), la crisi militare ad opera delle vicine Pisa (sconfitta di Montecatini, 1315) e Lucca (Altopascio, 1325) portò alla perdita dell’indipendenza politica, con la città in signoria a Carlo duca di Calabria (fino al 1328); ma seguì la vigorosa riscossa che avrebbe portato F. ad allargarsi in Stato regionale attraverso la conquista di Pistoia (1331), Cortona (1332), Arezzo (1337) e Colle di Val d’Elsa (1338). Lo sfortunato tentativo di prendere Lucca e il fallimento delle potenti case bancarie dei Bardi e dei Peruzzi determinarono la crisi politica del ceto dominante (Arti maggiori) e una breve parentesi di dispotismo signorile, con Gualtiero di Brienne, duca di Atene (1342-43). Con la riforma del 1343 le Arti minori furono associate nel governo alle maggiori. Dopo la cd. guerra degli Otto santi (1375-78) combattuta contro Gregorio XI per rompere l’accerchiamento verificatosi con la ricostituzione, in Romagna, a opera dell’Albornoz, dell’autorità papale, si riaccese la lotta fra l’oligarchia dominante e i ceti abbienti della popolazione, fino al prorompere rivoluzionario del moto dei Ciompi (21 luglio 1378) e all’esperimento democratico di Michele di Lando, esauritosi con la restaurazione oligarchica del 1382. Nel 1390 F. era in guerra aperta con i Visconti, durata con brevi intervalli fino alla morte di Gian Galeazzo (1402), cui la opponevano le contrastanti aspirazioni su Bologna, Siena, Perugia e Pisa (conquistata nel 1406); successivamente (1409-14) dovette affrontare l’offensiva che le muoveva Ladislao re di Napoli, attraverso il territorio pontificio; i decenni seguenti videro la città protagonista, in alleanza con Venezia, della lotta che ebbe come obiettivo la difesa dell’indipendenza degli Stati regionali contro le aspirazioni di Filippo Maria Visconti al primato politico in Italia. Nella politica interna maturavano intanto, anche sotto l’urgenza di quegli avvenimenti, rivolgimenti decisivi: Cosimo de’ Medici, tornato nel 1434 dall’esilio veneziano cui l’aveva costretto l’oligarchia cittadina, instaurava in F., nel formale rispetto degli ordinamenti costituzionali, una effettiva signoria. L’assoluta preminenza dei Medici ebbe nuova sanzione, dopo la congiura dei Pazzi (1478), con la signoria del Magnifico, che godette di un larghissimo consenso popolare; e fu garanzia, attraverso l’alleanza stretta da Lorenzo con Milano e Napoli, dell’equilibrio tra gli Stati della penisola. La discesa di Carlo VIII, nel 1494, aprì una prima interruzione nel reggimento mediceo. La signoria dei Medici, ricostituita (1512) dalla Lega santa vincitrice dei Francesi, durò finché il sacco di Roma (1527), dove pontificava Giulio de’ Medici (Clemente VII), rese possibile a F. l’ultima esperienza repubblicana: l’alleanza di Clemente VII con Carlo V rendeva vana l’eroica difesa delle libertà cittadine e portava alla restaurazione dei Medici e alla fondazione del principato (1530). Questo, sorto come ducato di F., estendendo ben presto le sue conquiste territoriali alle altre parti della Toscana, segnò con il duca Cosimo I, dal 1569 granduca di Toscana, la definitiva trasformazione dello Stato cittadino nello Stato regionale e assoluto, la cui storia s’identifica d’ora innanzi con quella della Toscana. Se come sede della corte medicea F. ebbe splendore artistico e letterario di capitale, ed economicamente funzione di centro regionale, vide però la fine della sua storia politica. Sotto il governo degli ultimi granduchi fu centro importante della rinascita intellettuale e morale della nazione risorgente; unita al regno di Sardegna nel 1860, fu dal 1865 al 1871 capitale d’Italia. Nel corso della Seconda guerra mondiale, F. subì gravissimi danni in partic. quando venne a trovarsi sulla linea gotica e in seguito alle distruzioni operate dai tedeschi nella loro ritirata; la città fu abbandonata dalle truppe naziste nel settembre 1944, dopo lunga lotta con le formazioni partigiane.