idroelettrico e mini-idrico

idroelettrico e mini-idrico

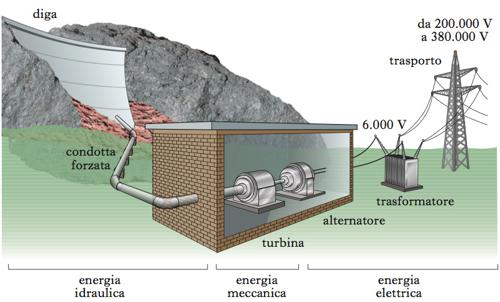

Fonte di energia rinnovabile (➔ rinnovabili, fonti) che sfrutta l’energia potenziale di una massa d’acqua in quiete, posta a una determinata quota altimetrica, e/o l’energia cinetica di una corrente, trasformandola in energia meccanica. Nella centrale l’energia meccanica viene a sua volta trasformata in energia elettrica mediante un impianto elettromeccanico (alternatore accoppiato a una turbina).

Impianti a bacino e ad acqua fluente

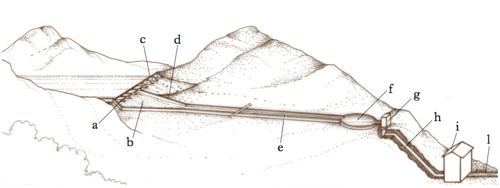

Nei diversi contesti ambientali possono sussistere vari tipi di impianto i., sostanzialmente riconducibili a due categorie: a bacino e ad acqua fluente. Negli impianti a bacino, l’acqua trattenuta mediante uno sbarramento (diga) e raccolta in un bacino viene convogliata a valle, attraverso condotte forzate o canali. In alcuni impianti a bacino l’acqua viene riportata in quota nelle ore notturne, per mezzo di pompe. Gli impianti ad acqua fluente sono costituiti da una traversa che preleva e devia l’acqua del fiume verso la centrale; tali impianti richiedono portate tendenzialmente costanti. Si stanno sviluppando tecniche di produzione di energia elettrica che sfruttano il potenziale delle onde, delle maree (per es., l’usine marémotrice all’estuario del fiume Rance presso Saint-Malo, in Francia), delle correnti marine, del gradiente di temperatura tra fondo e superficie degli oceani e anche della osmosi tra acque dolci e acque salate alle foci dei fiumi.

L’acqua: una risorsa in pericolo

Molte condizioni che avevano favorito nel 20° sec. il forte sviluppo dell’i., spesso accoppiato con l’utilizzo irriguo delle acque restituite, sono profondamente cambiate. Occorre affrontare il problema della drammatica riduzione quali-quantitativa delle risorse idriche, dell’aumento generalizzato del fabbisogno d’acqua e degli effetti del cambiamento climatico (➔ p), con il relativo aumento della temperatura e l’insorgenza di frequenti eventi estremi. La domanda idrica, divenuta maggiore e più variabile nel tempo, si scontra con episodi di grave scarsità di acqua per i diversi usi, compresi quelli agricoli e industriali, derivanti dalla minore ricarica delle falde, dalla più scarsa portata dei corsi d’acqua e dai maggiori fenomeni di evaporazione. A livello globale si configura un tendenziale conflitto tra le esigenze di tutela della risorsa (direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE), e le esigenze della produzione energetica (direttive per lo sviluppo delle fonti rinnovabili 2001/77/CE, 2003/30/CE e 2009/28/CE).

Impatto ambientale e normativa

A livello locale gli impatti dell’i. sull’ambiente possono essere rilevanti. La riduzione della portata in alveo dovuta ai prelievi può diminuire in modo drastico l’energia idrica e alterare il naturale assetto morfologico del corso d’acqua. La riduzione delle portate modifica i processi di scambio tra falde e acque superficiali, interrompendo la continuità longitudinale e laterale del corpo idrico. La drastica riduzione del trasporto solido negli alvei sottesi dai serbatoi priva il sistema fluviale della naturale alimentazione di materiali lapidei e sabbiosi e concorre ad aggravare i processi erosivi delle aree costiere. La riduzione della portata produce infine severi effetti negativi sulle componenti biologiche degli ecosistemi acquatici. Per evitare gravi squilibri, la realizzazione di ogni nuovo impianto i. deve rientrare nella previsione dei piani di bacino, coerentemente con il mantenimento del bilancio idrico del bacino idrografico (d. legisl. 152/2006). Una parziale mitigazione degli effetti negativi è rappresentata dall’obbligo, per i gestori degli impianti i., di rilasciare sistematicamente in alveo una certa quantità di acqua: il Deflusso Minimo Vitale (DMV), previsto da numerose leggi e definito come «portata istantanea da determinare in ogni tratto omogeneo del corso d’acqua, tale da garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, chimico-fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali». Tuttavia, l’applicazione di tale strumento incontra ancora notevoli difficoltà.

Utilizzo del mini-idrico in Italia

L’i. rappresenta in Italia la principale fonte energetica rinnovabile, coprendo circa il 17% della generazione totale di energia elettrica. Il Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili, emesso dal ministero dello Sviluppo economico nel 2010 (direttiva 2009/98/CE), che fissa gli obiettivi da raggiungere al 2020, prevede per l’i. un apporto stabile. Tale stabilità sconta l’attesa di una rilevante riduzione dell’energia i. prodotta dai grandi impianti a serbatoio, in generale vetusti, soggetti all’interrimento e tenuti parzialmente vuoti per l’uso antipiena, e lo sviluppo di impianti medio-piccoli, con potenza compresa tra 1 e 10 MW: si tratta del cosiddetto m.-idrico. Le opinioni sul ruolo e la convenienza del m.-i. sono discordanti. I favorevoli si basano sulla constatazione che esso, non privando l’alveo dell’acqua, produce un minore impatto sull’ambiente. I contrari, che comprendono associazioni ambientaliste e molti attori locali, ritengono che l’intensivo sfruttamento i. del 20° sec. abbia reso più vulnerabile l’ambiente montano e che, ‘ingessando’ ulteriormente e diffusamente gli alvei, la situazione potrebbe gravemente peggiorare. Lo sviluppo del m.-i., secondo questi ultimi, dovrebbe essere limitato ai canali irrigui artificiali e a tutti quei corpi idrici naturali in cui esistono già manufatti trasversali o salti da sfruttare (per es., le briglie a valle dei ponti).