olografia

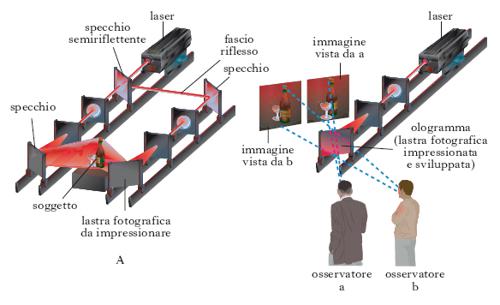

In ottica, metodo di registrazione e riproduzione di immagini tridimensionali basato sull’impiego di un fascio di luce coerente: tale fascio viene indirizzato sia verso l’oggetto da riprodurre sia verso una lastra di materiale sensibile, in modo che l’interferenza tra la luce che proviene direttamente dalla sorgente di luce coerente e la luce (anch’essa coerente) rinviata dall’oggetto produca sulla lastra una figura in qualche modo assimilabile a un reticolo di diffrazione (ologramma), la quale contiene tutte le informazioni relative sia all’intensità sia alla fase delle onde luminose che l’hanno prodotta; se l’ologramma viene a sua volta illuminato da luce coerente si ha, in seguito a un processo di diffrazione, la ricostruzione completa (donde il nome) del fronte d’onda che era stato emesso dall’oggetto, la cui immagine stereoscopica appare con prospettive diverse a seconda del punto di osservazione (fig. 1).

Poiché richiede l’impiego di sorgenti coerenti intense, l’o., dopo i primi tentativi di D. Gabor nel 1948 con i raggi X, ha avuto piena attuazione solo all’inizio degli anni 1960 dopo la realizzazione del laser. Successivi sviluppi hanno reso possibile la produzione di immagini olografiche osservabili con la luce bianca ordinaria: tale risultato si ottiene, nell’o. in luce bianca od o. di volume, registrando in un’unica lastra una serie di ologrammi sovrapposti che, per interferenza, riflettono solo la componente monocromatica della luce incidente che ricostruisce l’immagine olografica, e, nell’o. stampata, imprimendo (a partire da una matrice) il reticolo di diffrazione che costituisce l’ologramma su un supporto di plastica trasparente avente per sfondo uno strato argentato riflettente. Con il termine o. non ottica si fa riferimento anche a tecniche analoghe di riproduzione di immagini tridimensionali che utilizzano però forme di propagazione ondulatoria diverse dalla luce, per es., onde elastiche in un mezzo nell’o. acustica, o. ultracustica, onde radio ad alta frequenza nell’o. a microonde.

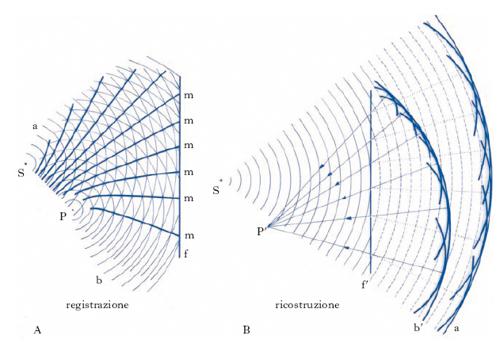

Il principio del metodo olografico consiste nella simultanea registrazione dell’ampiezza e della fase dell’onda rinviata dall’oggetto. Poiché la lastra fotografica, come qualunque altro rivelatore ottico, è capace di registrare solo le intensità, si tratta di trovare un modo per registrare anche la fase. Ciò si realizza aggiungendo all’onda rinviata dall’oggetto un fondo coerente che trasforma l’informazione di fase in una di intensità. Il principio è mostrato in fig. 2 per il caso semplice in cui vi sia solo un punto oggetto (P). L’interferenza dell’onda oggetto b, proveniente da P (fig. 2A) e del fondo coerente (od ‘onda di riferimento’) a, proveniente da S, produce sulla lastra f frange d’interferenza, con massimi m dove le fasi delle due onde sono identiche. Si faccia ora una copia positiva f′ molto contrastata della lastra fotografica, cosicché essa trasmetta solo in corrispondenza ai massimi, e la si illumini con la sola sorgente usata per l’onda di riferimento (fig. 2B). Ora le fasi sono ‘giuste’ per la sorgente di riferimento S, ma poiché in corrispondenza ai tratti trasparenti della lastra (che coincidono con i massimi) le fasi sono identiche, esse sono giuste anche per P’: quindi deve apparire anche l’onda b′ ricostruita. Si può vedere che il ragionamento vale anche per un oggetto più complicato.

La possibilità offerta dall’o. di registrare una porzione di campo d’onda in ampiezza e fase ha importanti applicazioni nello studio interferometrico di deformazioni e vibrazioni. Così, nello studio di deformazioni si registrano sullo stesso ologramma in due tempi successivi i campi diffusi dall’oggetto prima e dopo che la deformazione si sia verificata; illuminando l’ologramma, i due campi rivivono simultaneamente e interferiscono fra loro: sull’oggetto appaiono allora disegnate delle frange di interferenza dalle quali si può risalire all’entità della deformazione punto per punto dell’oggetto. È così possibile estendere le tecniche interferometriche allo studio di oggetti di forma e natura qualsiasi.

Molte altre applicazioni dell’o. si hanno infine nel trattamento ottico d’informazione (correlatori ottici, sistemi per il riconoscimento di configurazioni ecc.), nella microscopia, nelle prove non distruttive, nella ‘pulizia’ delle immagini ecc.