Vestfalia, Paci di

Vestfalia, Paci di

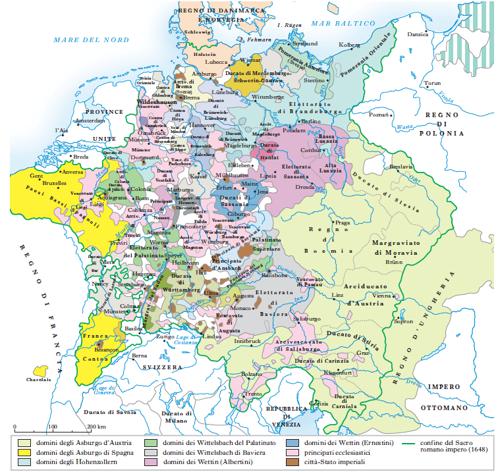

Trattati che nel 1648 posero fine alla guerra dei Trent’anni. La gestazione delle paci, preceduta da diversi tentativi precedenti, iniziò nel 1644, con una doppia trattativa: le delegazioni dell’impero, della Svezia e degli Stati protestanti si riunirono a Osnabrück, mentre il trattato tra la Francia e l’impero fu negoziato a Münster. Il Trattato di Osnabrück fu firmato il 6 agosto, quello di Münster l’8 sett.; entrambi furono pubblicati il 24 ott. 1648. Le Paci di V. segnarono il fallimento del tentativo di riconquista cattolica della Germania perseguito dagli Asburgo e affermarono il principio della libertà di coscienza nei territori dell’impero germanico. Esse sancirono inoltre la crisi della potenza della Spagna, che peraltro non partecipò ai trattati e firmò solo nel 1659 la cd. Pace dei Pirenei con la Francia. Sul piano politico, le Paci di V. realizzarono una riorganizzazione del territorio dell’impero germanico, con la creazione di un nuovo elettorato, quello del Palatinato inferiore, nel quale fu reintegrato il calvinista Carlo Luigi I; in tal modo, il numero degli elettori saliva a 8, divisi tra 5 laici e 3 ecclesiastici (5 cattolici, 2 luterani e 1 calvinista). Numerose furono le modifiche territoriali definite dai trattati: tra le altre, la Baviera acquisì parte del Palatinato e ottenne la conferma dell’elettorato, la Pomerania fu spartita tra la Svezia e il Brandeburgo, la Svizzera fu riconosciuta come realtà indipendente, la Francia annesse definitivamente i tre vescovati di Metz, Toul e Verdun e l’Alsazia. In virtù delle Paci, gli Stati membri dell’impero germanico ottennero una completa autonomia di governo nei loro rispettivi domini e la facoltà di contrarre alleanze. L’imperatore, il cui ruolo risultò particolarmente indebolito, fu invece vincolato al consenso della dieta imperiale per la politica estera dell’impero, la costituzione di eserciti e l’imposizione di tasse. In tal modo, il Sacro romano impero germanico si ridusse a una sorta di confederazione di Stati legati da blandi rapporti politici e da una generica soggezione all’imperatore: ciò determinò una estrema frammentazione politico-militare dell’area germanica – divisa in oltre 300 Stati – la cui debolezza fu una delle condizioni sulle quali si basò, nei due secoli successivi, la supremazia continentale della Francia contrapposta all’impero asburgico. La crescita del Brandeburgo, che qualche decennio dopo si trasformò nel regno di Prussia per divenire grande potenza continentale, non cambiò la sostanza di questi equilibri di potenza se non quando, con le guerre del 1864-70, la Prussia riuscì a dar vita a un grande Stato nazionale tedesco. Le Paci di V. segnarono inoltre la nascita in Europa di un sistema di relazioni internazionali. Sul piano religioso, le Paci di V. stabilirono che i beni ecclesiastici in possesso dei protestanti fino al 1624 non fossero restituiti alla Chiesa cattolica ed estesero ai calvinisti le concessioni stabilite nel 1555 dalla Pace di Augusta per i luterani e i cattolici. Esse confermarono inoltre il principio cuius regio eius religio («la religione sia quella di colui cui appartiene la regione») riconoscendo però la possibilità di professare privatamente la propria fede. Questi principi indussero il papato a elevare, tramite il nunzio Fabio Chigi, in seguito papa Alessandro VII, una formale protesta contro i trattati.